|

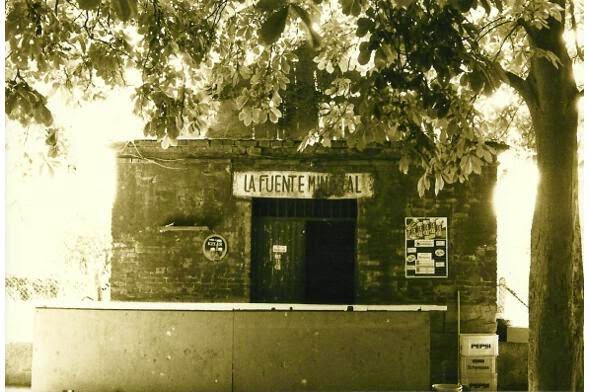

| Caseta de la Fuente Mineral hasta la década de 1990. |

Muy cerca de la antigua

Pradera se encontraba la Fuente Mineral y todas las personas que bajaban a este

lugar visitaban dicha fuente, unas para beber su agua medicinal y otras para

sentarse a la sombra de los árboles-castaños silvestres, ya centenarios, que

había y todavía hay allí. Menos conocida, incluso, sería la Pradera, si allí no

hubiese estado esta fuente. Y es que, por la calidad de sus aguas, era

considerada como una de las mejores y

más importantes de la provincia y de toda Castilla y León.

La fuente ha sido

citada por algunos autores, más en el pasado, cuando todavía funcionaba y se

mantenía en buen estado, que en la actualidad. Uno de ellos es Pascual Madoz

(1845-1850) en su Diccionario Geográfico –Estadístico-Histórico, que, en el

tomo dedicado a la provincia de Zamora, dice al escribir sobre las fuentes en

Benavente:…”Ninguna fuente se conoce

dentro del pueblo, pero hay varias de buenas y abundantes aguas en sus

inmediaciones. Hacia la parte O. en el valle llamado La Zarza, se encuentra una

en el mismo camino y dos más a izquierda y derecha, dentro de posesiones

particulares, libres para el uso común; en los Tamarales del Conde otras dos

muy concurridas en los días festivos por el placer que disfruta en su bebida y

pasar por los jardines; y junto a un caño de agua que sale de una presa más

arriba del molino Sorribas otra mineral ferruginosa de cuya cualidad con más o

menos abundancia, disfrutan todas las de las norias de las huertas inmediatas,

de la cual por haber llamado bastante la atención pública y la de los

facultativos, y por lo beneficios que pudiera aportar a la humanidad su uso, nos creemos en la

obligación de presentar un pequeño análisis…..

Efectivamente,

según Madoz, el análisis se efectuó en

aquella época, si bien no tan completo

cono fuera de desear, y quien lo efectuó fue el profesor en medicina ya

difunto, D. Juan Bautista Ibáñez, médico

titular que fue de la villa.

A continuación describe

el autor en su diccionario, con todo detalle, el lugar en el que se encuentra

la fuente y los resultados del análisis efectuado de la siguiente manera:

Nace

entre O y N de la población, al pie de unas huertas, rodeada de juncales y de

muchos paleros y mimbreros…

La

tierra es arcillosa, y por donde brota el manantial parece un puro carbonato de

hierro, no está próxima a cuesta, monte o roca alguna, y por lo mismo es

admisible su situación y dudoso su origen, el cual no obstante parece ser más

allá del r. Órbigo, siendo su dirección y venida por debajo de él. El manantial

es antiguo y permanente, pues los más ancianos de la población dicen haberle

conocido siempre, no habiendo hecho uso de sus aguas hasta hace pocos años, por

sobresalir tanto el gusto al mineral.

A continuación nos da una información detallada

del análisis efectuado, para conocer sus propiedades físicas y químicas, así

como de los reactivos empleados para el mismo. Y más adelante concluye:

Este

pequeño análisis, y aún si se quiere imperfecto,…da a conocer que esta agua

pertenece a la clase de las ferruginoso-acidulas, pues que, según demuestran

los reactivos citados no contiene más que el ácido carbónico en esceso, hierro

y una pequeña cantidad de cal en el estado de carbonato. Estas aguas son muy raras, pues apenas se conocen las famosas de

Spa en los Países Bajos, las de Primont en Inglaterra y las más recientemente

descubiertas en Passí, cerca de Paris.

De todo esto y algunas

cosas más, sobre esta fuente y su agua, nos informa P. Madoz en su Diccionario.

Testimonio de una época pasada, que tenemos que respetar y valorar debidamente.

E incluso revalorizar en la actualidad, si ello fuera posible.

Según me han contado

algunas personas mayores antiguamente se asociaba la Fuente con la Pradera.

Allí se divertían, paseaban, jugaban, merendaban y en ocasiones hasta bailaban

al son de un organillo que alguien se encargaba de llevar a dicho lugar. Y

además muchos aprovechaban el momento para probar su agua ferruginosa,

saludable, por lo de sanadora, para algunos. Y es que además hubo un tiempo en

que el Ayuntamiento tenía allí, en la caseta, una persona encargada de sacar el

agua con un sifón y dársela en un vaso o botella a los que la pedían, bien para

beberla allí, o incluso para llevársela a sus casas, confiados en sus

propiedades curativas.

|

| Puente de acceso al lugar en el que se encuentra la Fuente. |

|

| Arboles castaños de gran tamaño delante de a Fuente. |

|

| Imagen antigua con el puente de acceso a la Fuente. |

|

| Postal antigua de la Fuente, con el puente y su entorno. |

|

| Un rincón de la Fuente Mineral. Postal. |

|

| Mujeres cerca de la Fuente Mineral. Al fondo el Castillo. 1929. F.Testera. |

En las fotos siguientes, vistas generales, podemos ver cómo era el lugar y el entorno en el que se encontraban en el pasado, tanto la Pradera, como la Fuente Mineral.

La pequeña caseta en

cuyo interior se encontraba la Fuente estaba rodeada de árboles castaños

silvestres, que, como he dicho antes, proporcionaban abundante y espesa sombra

al lugar. Y muy cerca de ella pasa uno de los dos ramales del Caño de los

Molinos o Ría en cuyas aguas, a juzgar por la imagen que publicamos, bajaban las

mujeres a lavar la ropa, y lo hacían con la tabla, arrodilladas junto al agua

del canal. Eran otros tiempos y otra, y muy distinta, la forma de vivir.

Arboles en torno a la

fuente.

|

| Lavanderas en el canal que pasa cerca. Década de 1910. F. Archivo Ledo. |

En la actualidad poco

se sabe de la Fuente y su estado de conservación. Y da impresión de que a nadie

le interesa. La caseta, aunque restaurada, sirve de bar durante los meses del verano.

Se instalan mesas bajo los árboles para todos los que se acerquen a merendar o

cenar. Y allí, hasta bien entrada la tarde-noche, pueden disfrutar de este

espacio verde y fresco en torno a la antigua Fuente Mineral, que se encontraba

muy cerca de la Pradera.

|

| Árboles junto a la Fuente en el Otoño. |

|

| Castaño centenario, seco pero recordado. |

|

| Tres árboles en el recinto de la Fuente. |

Para demostrar la

importancia que tuvo esta fuente nos basta el testimonio directo de quienes la

vieron y nos lo contaron. Pero desde al año 1845, fecha del testimonio

anterior, hasta la actualidad, ha cambiado bastante el lugar en el que se

encuentra la fuente y su entorno. Y es

que todo el espacio pertenece y se denomina en la actualidad Parque de la

Pradera y la Fuente Mineral. Está más urbanizado, ajardinado, y dedicado a

otros usos. Tan solo se conservan del pasado los chopos y castaños silvestres,

algunos de ellos centenarios, que rodeaban o estaban cerca y adornaban a la

antigua fuente.

|

| El entorno de la Fuente está urbanizado, para el paseo y el descanso. |

|

| El Caño pasa muy cerca de la Fuente... |

|

| ...y en él se pueden ver gansos y patos nadando... |

|

| ...o descansando. |